Lo specchio di Sinéad O’Connor

Una storia dal set di ‘Nothing Compares 2 U’ e una riflessione sulla responsabilità delle parole - quelle nostre e quelle degli altri

They tried to bury me, but they didn’t realise I was a seed

Hanno provato a seppellirmi, ma non si sono resi conto che sono un seme

In giro in rete, da quando Sinéad O’Connor è morta un paio di giorni fa, gira molto questa frase. Se hai visto il documentario Nothing Compares di Kathryn Ferguson, uscito l’anno scorso su Showtime, potresti averla sentita pronunciata dalla stessa cantante. Lei la cita a proposito dell’ostracismo che subì dopo il 1992, a seguito di una serie di violazioni del suo diritto di parola che qualcuno oggi chiamerebbe cancel culture, se solo le due paroline fossero usate in buona fede. Il senso è: alla fine avevo ragione io. Ed è vero, aveva ragione lei: la Chiesa ha coperto gli abusi sessuali di molti suoi preti. E aveva ragione su un altro paio di cose sulla società, che più ancora del potere della Chiesa le sono costate l’inimicizia di mezza industria. E ciononostante, pur con tutta la ragione dalla sua, sarebbe ironico se questa frase finisse per esserle attribuita, dal momento che l’ha scritta un poeta greco negli anni ‘70. Ironico, perché Sinéad O’Connor è conosciuta dai più come “la cantante di Nothing Compares 2 U, canzone che non ha scritto lei ma Prince, come lo stesso ci ha tenuto a dire in ogni occasione disponibile.

Trovo curioso che il mondo si sia innamorato di me per una lacrima.

Ti sei innamorato di quella lacrima, ma era uno specchio

Sul set del video che avrebbe lanciato in orbita la sua carriera, Sinéad O’Connor è rilassata. Siamo in un teatro di posa, a Parigi. Le riprese in esterna, dove si vede la sua figura asciutta sfilare tra gli alberi conici del Parc de Saint-Cloud, sono chiuse. Manca solo la sequenza in primo piano: John Maybury, il regista che lavora già da qualche anno con Sinéad, si gioca tutto su questa sequenza. Dalla cantante vuole una cosa: trasmettere anche in immagine la brutale onestà della sua voce. Per questo ha deciso di non mettersi in mezzo: per avere una reazione più schietta dalla cantante, per creare un rapporto diretto tra lei e l’obiettivo, Maybury ha imposto che dietro la camera ci fosse una donna, Dominique Le Rigoleur, direttrice della fotografia esperta che si era fatta le ossa sui set di Bresson, Truffaut, Duras. Virtualmente, ci sono solo loro due. Poi, però, tra un take e l’altro l’atmosfera è distesa, dicono i testimoni: Sinéad mette su pezzi dub piuttosto pesi, si accende una canna e saltella qui e là (“Gli irlandesi e i rasta sono la stessa cosa”, era un suo mantra). Noi però non abbiamo mai visto gli zompi e le risate: abbiamo visto le lacrime che colano sulle guance della cantante, tra il bridge e l’ultimo ritornello. Tanto per chiarire, il momento non era stato programmato: “Non sapevo che avrei pianto. In studio, quando avevo registrato, non avevo pianto. Fu solo per via di quell’enorme occhio che mi guardava, la telecamera”, dice Sinéad. Cosa si agitava nella testa della giovane artista mentre cantava quel pezzo, probabilmente dedicato in origine da Prince a una domestica che lavorava da lui, era sua madre: “Ho sempre pensato a mia madre, mentre cantavo quella canzone. E ci ho messo 25 anni per smettere di piangere pensando a lei”. Quando le cola quella lacrima, però, non sta pensando alla di lei dipartita - in un incidente nel 1985, prima del debutto della figlia - sta pensando ai suoi abusi.

Sinéad diede un resoconto, trasfigurato, di una precisa esperienza traumatica nella prima canzone che scrisse su di sé, il suo primo singolo: Troy. “Non era una canzone, era un cazzo di testamento”, diceva Sinéad. (O “una cazzo di testimonianza”, a seconda di come vuoi tradurre testament).

Quando aveva otto anni, per alcune settimane, un’estate, la madre la obbligò a vivere in giardino. “Mi ricordo che cercavo di scaldarmi nell’erba alta. Arrivava il crepuscolo, che odio ancora oggi, e vedevo la luce nella camera di mia madre: urlavo perché mi facesse entrare, e poi la luce si spegneva”. Quando, 5 anni dopo, l’industria dell’entertainment le si rivoltò quasi unanimemente contro, Sinéad non ebbe problemi a spiegare il senso delle sue azioni di protesta: non erano gesti pubblicitari, non erano atti da folle; erano la risposta artistica, altruistica, collettiva agli abusi che dovette subire da bambina. Erano un urlo, parola che ricorre nelle sue interviste quando deve rispondere alla domanda “perché hai cominciato a cantare?”.

In questi giorni si sta parlando molto del ruolo che la cantautrice irlandese ha avuto nello sdoganare i discorsi sulla salute mentale, per la libertà con cui si è espressa a proposito del suo disordine bipolare. Tutto giusto, ma bisogna riconoscerle lo stesso ruolo nella discussione del trauma: grazie al suo esempio, non è più un segreto di cui vergognarsi, ma un’esperienza da condividere, per i più cinici addirittura un’ottima scusa per fare autopromozione. L’opinione pubblica del tempo, invece, non rispose bene alla rivelazione: “Hanno fatto bene ad abusare di lei”, diceva un’opinionista nella tv americana, per dimostrare che nessuna presunta violenza poteva giustificare lo strappo della fotografia di un Papa (un po’ come oggi ci si scandalizza quando un ragazzo prende a calci dei fiori). Il riferimento, ovviamente, è all’incidente al Saturday Night Live, quando con largo anticipo sulla stampa denunciò le violenze ai danni di minori nella Chiesa cattolica.

Sinéad sapeva di essere una sopravvissuta, e che per questo il suo lavoro poteva essere una testimonianza più che una redenzione personale: aveva quella fede, sicuramente di stampo cristiano, in un futuro migliore da lasciare a qualcun altro, “senza dolore”, come quello che immaginava per il figlio Jake nella sua canzone più politica, Black Boys on Mopeds. Ma per questo i valori non erano negoziabili nel presente. Perché, essendo venuta veramente dal nulla, e un nulla nel quale la voce di chi sale su un pulpito vale più delle altre, si rendeva conto della responsabilità insita nella celebrità. Insomma, sapeva di essere un’influencer, e sapeva ricoprire questo ruolo meglio degli influencer di oggi: perché si impegnava con il suo corpo e con la sua voce, e non metteva in gioco soltanto un post o una story. Sono conversazioni che ancora oggi ci danno fastidio: perché dovremmo dare peso all’opinione (o alla non-opinione) sulla questione palestinese di una persona famosa? Non so, ma se per te i cantanti sono solo “persone famose”, forse stai leggendo la newsletter sbagliata.

Il primo tentativo di ostracismo ai danni dell’artista irlandese accade in America, nel pieno del suo successo, e riguarda proprio la libertà di parola. Nel 1990, nel mezzo di un tour americano trionfale, si rifiuta di far suonare l’inno Star Spangled Banner nelle arene che la ospitano: l’obiettivo era mettere in risalto l’ipocrisia degli Stati Uniti, una nazione che professava libertà ma imponeva la censura agli artisti, specialmente quelli della comunità nera. Erano gli anni delle battaglie contro la volgarità nel rap, degli adesivi “parental advisory” sulle copertine dei dischi che proprio nel 1990 cominciarono a essere applicate, dopo una lunga campagna d’opinione di Tipper Gore partita - guarda caso - proprio da una canzone di Prince, Darling Nikki. Alcune radio cominciarono a boicottare Sinéad (cancel culture?), mentre colleghi e membri dell’industria le dicevano in pubblico quello che oggi viene detto agli artisti in privato “non farlo, ascolta il tuo manager e pensa alla carriera”.

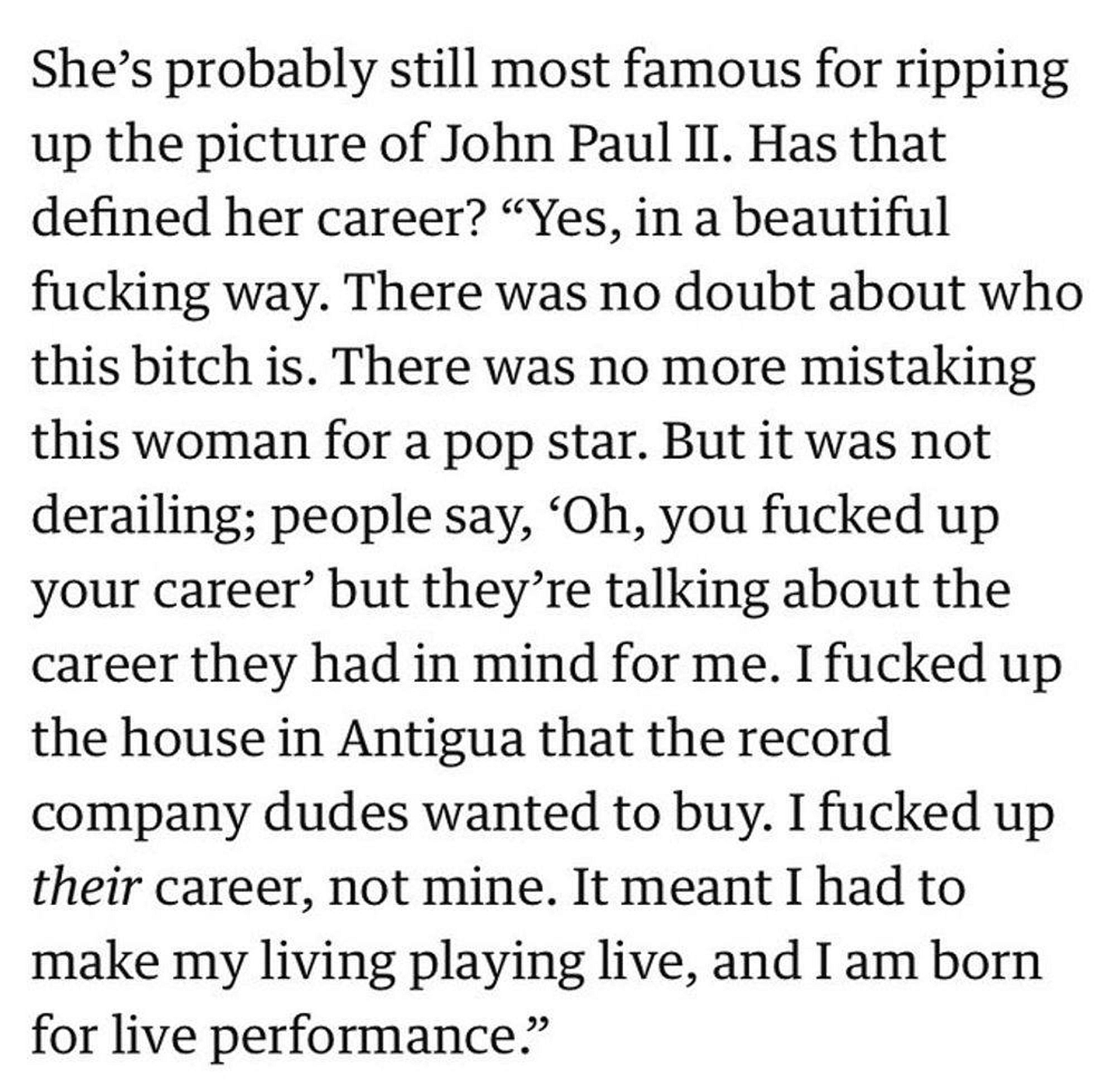

Ma Sinéad sapeva che quel modo di ragionare significava tutt’altro: “pensa alla tua carriera” andava tradotto con “pensa alla mia carriera”, come disse in un bello scambio con il Guardian di qualche anno fa, riguardo alla più eclatante delle sue ribellioni.

Potremmo dire che lo stesso successo stratosferico di Nothing Compares 2 U è stato un evento eccezionale e irripetibile, un errore del sistema. Oggi ci piacciono artisti e artiste che dimostrano il loro attivismo, magari nelle medesime battaglie (antiomofobe, femministe, antirazziste) che Sinéad combatteva 30 anni fa: ma quando i gesti sono eclatanti, le folle si separano, e magari le certezze negli investimenti scricchiolano. (Devo forse ricordarvi dell’abuso online subito da Marco Mengoni per aver sventolato una bandiera LGBTQI+ a maggio di quest’anno? E del boicottaggio della birra Bud in America perché aveva chiesto la collaborazione di un’influencer transgender?).

Il conformismo, purtroppo, è sempre di moda. Quando, poco dopo l’incidente al Saturday Night Live, la cantante è ospite al Madison Square Garden di un concerto tributo a Bob Dylan, l’arena le si rivolta contro: Kris Kristofferson, che l’aveva introdotta sul palco, le offre subito un sostegno pubblicamente, mentre i presunti fan di un cantautore scomodo la scacciano dopo averle impedito di cantare (cancel culture?). “Le persone che la contestavano, cosa ci facevano a un concerto di Bob Dylan? - si chiede il suo estimatore e amico John Grand - Il mondo non perdona quando il suo programma è interrotto: il flusso costante di intrattenimento non deve essere interrotto”. Eppure a volte quel mondo può fermarsi di botto e riflettersi in un lacrima: non importa che la canzone che passava sotto non fosse di Sinéad; non importa che il pianto fosse partito un po’ per caso. L’importante è che in quella lacrima ci siamo specchiati.

P.V. (hai letto bene)

Oggi è venerdì, e anche se in questa newsletter non farò più le maratone di ascolto assurde come in quella prima, non resisto alla tentazione di segnalarvi la nuova musica. Niente recensioni, solo citazioni dei dischi che mi son passati sotto il naso. Poi ci leggiamo lunedì con qualche reazione e i dischi che mi sono dimenticato: se poi ci piace, continuiamo così.

Album ed EP

Travis Scott, UTOPIA [il disco rap GROSSO dell’anno]

Skeleten, Under Utopia [LOL, scusate]

Post Malone, AUSTIN [continua la digievoluzione di Posty in emocore]

Jessy Lanza, Love Hallucination [dance pop astratto da persone di buon gusto]

Georgia, Euphoric [pop elettronico fatto bene]

Bush Tetras, They Live In My Head [leggende assolute di ciò che viene dopo il punk]

Madeline Kenney, A New Reality Mind [disco sensibile, elettro-gelido, piangerino]

Aphex Twin, Black Life Recorder 21 f / in a room7 F760 [di AT, forse, sono sbucate su SoundCloud anche delle incisioni d’archivio]

Steve Marino, Too Late To Start Again [power-pop, power-chord e weezerismi]

Carly Rae Jepsen, The Loveliest Time [scarti dell’ultimo album, cioè il miglior pop della settimana]

Singoli

Mitski, Bug Like An Angel [video stupendo, versi da tatuare: “Did you go and make promises you can't keep? Well, when ya break them, they break you right back”]

Jessie Ware + Róisín Murphy, Freak Me Now [solo amore per due matte della disco]

James Blake, Loading [secondo singolo dance, ci sta]

Soccer Mommy, Soak Up The Sun [cover di Sheryl Crow fatta bene, un filo più presa male]

Romy, The Sea

Animal Collective, Soul Capturer [uno di quei momenti che ti fanno scattare l’equazione con Brian Wilson]

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai letto il primo post della mia nuova Newsletter che si chiama come me: Pucci. Pucci è sostanzialmente gratis, ma se vuoi sostenermi con una donazione avrai qualcosa in più: un post speciale extra al mese e l’accesso a commenti e community. Ci rileggiamo la prossima settimana per parlare del film di Barbie, quindi se non l’hai ancora visto, è meglio rimediare.