Balliamo un'ultima volta, ma...

Il clubbing come archetipo visto da uno che non va a ballare

Probabilmente lo hai già letto in giro: l’opinione quasi unanime è che brat di Charli XCX sia stato l’album migliore e più importante del 2024. Credo che finirà anche in cima alla classifica annuale di Pucci (dopo quella di metà anno), ma questo lo scopriremo tra qualche giorno. Intanto, mi faceva piacere condividere con te alcuni ragionamenti su cosa significa tutto questo.

A proposito di annunci, da qui alla fine dell’anno metto in pausa la Pucci Weekly che ha bisogno di una riformattazione per non mandarmi completamente in burnout. In compenso, ho fatto uno sconto di Natale sugli abbonamenti annuali e ho cambiato il piano Sostenitore abbassando il costo (80€) e aggiungendo un extra: se ti iscrivi come Sostenitore riceverai per posta uno dei libri che ho scritto e una rivista con un mio articolo (puoi comunicarmi qui l’indirizzo al quale devo spedirlo). Vieni a sostenere Pucci.

Un paio di mesi fa, su The Quietus, Chal Ravens si chiedeva se la musica dance non sia diventata una roba che si danza poco e di cui si parla tanto. La questione che l’articolo affronta è importante: la cultura del raving è sempre più accademica, il ballo è sempre più identificato come un’esperienza politica e identitaria, il trip è sempre più associato alla cultura del benessere. Non è che, come accade spesso alle sottoculture, l’emersione e il consolidamento di club e rave ne mettono a repentaglio le premesse sociali? Cioè, il ballo? O forse l’intera scena si sta musealizzando, e sta quindi assaporando veramente l’inizio della fine nella forma di una sterilizzazione degli impulsi iniziali, una commodification intellettuale e capitalistica? Questo mentre i promoter e i festival investono sempre di più nel minimo comune denominatore dell’EDM, in una forma di revival del boom degli anni Dieci, ma con un ventesimo della potenza creativa e forse più come ultima spiaggia in un periodo di crisi che non per una vera adesione a quella musica?

Le osservazioni sono puntuali e non banali, ma devo aggiungere che il tema della “fine del dancefloor” non è nemmeno così nuovo: da una parte c’è un’oggettiva valutazione delle abitudini che cambiano, con il mutare della società - e la società non è mutata certo ieri; dall’altra c’è il topos dell’età dell’oro perduta, che piace a ogni generazione. E sopra ogni cosa c’è un bias di recentismo e una malattia di protagonismo1 che ci fa leggere in modo esiziale qualsiasi considerazione sul destino della musica.

In quanto persona che non va a ballare ma che ha letto qualche libro sul tema2, mi sento esattamente il target indiretto (diciamo, la vittima collaterale) di questo discorso: forse l’energia innovatrice e l’impeto sociale della club culture sono depotenziati proprio da persone che non partecipano come me? Da esterno mi sento di fare una modesta predizione: la musica per ballare non smetterà di esistere, anche se l’attuale cornice di consumo di questa musica dovesse venire meno e mutare - vedi di nuovo l’esempio dei festival pieni di EDM. Perché il ballo e il senso di liberazione e affermazione che ne deriva sono radicati in tutte le culture, e resistono ai cambiamenti anche più drammatici, come le diaspore o le rivoluzioni tecnologiche. A un certo punto della sua storia, qualsiasi musica è stata musica per ballare: blues, rock’n’roll, jazz, hip-hop si sono ballati e in qualche caso si ballano ancora. Puoi ballare quello che vuoi - anche i Joy Division. I dj-set migliori a cui abbia assistito (tipo quello del mio matrimonio) sono in grado di essere eclettici senza risultare forzati, o - peggio ancora - banali. «Non siamo più avvezzi all’eclettismo», scrive Fabio De Luca nel suo impeccabile intervento contenuto dentro il bel progetto editoriale curato da Stefano Ghittoni Musica Concreta di cui voglio riportare un passaggio:

L’eclettismo un tempo era lo stato naturale del mestiere di dj, per la semplice ragione che – tranne certo R&B, e poi la disco – non esisteva un genere specifico “per far ballare”, mentre le ore da riempire erano tante, e i giorni in cui si suonava spesso sei su sette, in genere sempre nello stesso locale. Essere eclettici era una necessità: la ricerca del pezzo rock o psichedelico che però funzionasse in pista era parte del gioco, e il livello superiore – lo sport di quelli veramente bravi – era riuscire a trasformare quel mappazzone eclettico in un repertorio “omogeneo”.

La questione forse andrebbe inquadrata in un ragionamento generale sui generi musicali. Tutti i generi stanno cambiando - era anche ora, visto che molti di essi sono in giro da 50 anni - e lo si vede a livello estetico e socio-culturale: i social media spingono in alto nicchie che una volta non avremmo mai immaginato di vedere come mainstream, e tutto contamina tutto (emo e hip-hop; nu-metal e avant-pop; folk e noise) in attesa che nasca qualcosa di potente e unificante a indicarci la via. Magari arriverà nuova musica dance, o balleremo solo su TikTok3 o neanche lì, visto che tra poco gli Stati Uniti potrebbero metterlo al bando.

Non bisogna prendere sotto gamba il fatto che rave e club - così dice chi ci va - siano diventati meno fenomeni di massa anche in luoghi la cui cultura popolare si è costruita proprio sotto cassa (come l’Inghilterra) o che siano ancora percepiti come un corpo estraneo, incompreso, in luoghi dove hanno significato moltissimo e poi più nulla o quasi (come l’Italia4). Ma mi permetto di offrire anche un altro punto di vista, che guarda al pop nostrano per dare un senso a questa faccenda, specie sullo sfruttamento commerciale di questa cultura apparentemente moribonda. E il mio punto di vista è che l’immaginario della club e rave culture non sia mai stato così potente e presente, e che anche se un pezzo di quel movimento potrebbe essere arrivato all’epilogo, questo ha già cambiato la cultura ufficiale, costringendola a inchinarsi alle sue parole d’ordine: sta agli artisti usare questo lessico nel modo più efficace e originale.

Urne piene, discoteche abbandonate

Potresti non averci fatto caso, ma in Italia siamo nel pieno di una wave danzereccia. Nei miei articoli su Fanpage in cui spiego il successo delle canzoni sul nostro mercato, ho parlato spesso dell’influenza della dance sulle forme e i suoni del pop contemporaneo (sia il pop melodico, sia quello “urban” che per convezione ci ostiniamo a chiamare rap). La canzone più ascoltata dell’anno scorso, Cenere di Lazza, è pienamente house per struttura, ritmo, tempo e perfino progressione armonica (cioè, gli accordi sopra cui viene cantata). Ma per integrare nella disciplina di autori e produttori un drop non c’era bisogno di smuovere chissà cosa: bastava portare un paio di svedesi e David Guetta a Los Angeles - esattamente com’è andata. Però, c’è anche altro.

Le parole e le immagini del clubbing sono tornate di estrema attualità - lo dicevo anche nella vecchia newsletter, quando parlavo di come Amadeus avesse puntato dritto verso la tamarraggine dance il Festival di Sanremo, con grande fiuto. Questa musica è un’ospite che non vuole schiodarsi dal canzoniere italiano. Anche nei testi, letteralmente5. Dai Pinguini Tattici Nucleari a Rocco Hunt, da Naska a Gemitaiz, citare “il Berghain” è diventato quasi uno status symbol anche per artisti che - a differenza di una M¥SS KETA, per esempio - non hanno mai nemmeno strizzato un occhio alla techno.

Forse è perché semplicemente lo spirito del tempo ha soffiato in questa direzione, e - per convenienza strategica o per preferenza personale, poco importa - molti artisti si sono trovati a mettere in scena un club o un rave nei loro testi. Dalla techno citata da Francesca Michielin in un pezzo scritto con Calcutta (ci torniamo) a Margherita Vicario che “tutta fatta sotto cassa scopre l’MD”, passando per un progetto che sembra interamente scritto sui divanetti di un club come Nei letti degli altri di Mahmood. Intanto, Elodie può comunicare l’uscita di un mixtape (tradizionalmente, una raccolta lasca di collaborazioni che spazia nelle ispirazioni e funge da laboratorio per un artista rap) usando il neologismo “club tape”, nel quale cita esplicitamente uno spazio occupato centrale per il clubbing alternativo milanese come fu Macao o reinterpreta e sublima il linguaggio della cultura lisergica dei rave party, ben consapevole che questo immaginario non solo non terrà lontani gli ascoltatori, ma al contrario si integrerà perfettamente nella sua attuale “era”. Ed è sulla coda di questo racconto che Elodie a giugno canterà per la prima volta in uno stadio, a San Siro. Venti giorni dopo, nello stesso stadio, suonerà Gabry Ponte: i puntini si uniscono.

Semmai si può discutere dell’autentica adesione di questo o quell’artista alla “cultura”, chiedersi se questa menzione di un club o quell’allusione a una combinazione di beat sia sincera adorazione o una forma di colonialismo estetico, un’appropriazione. Eppure, non si può dubitare che sia quello il mondo da cui vengono produttori di fama come Merk & Kremont, che da qualche anno producono a pieno ritmo pop italiano sotto l’effigie di Itaca. O che l’affinità di un Tananai con quel mondo, nel quale ha provato ad affermarsi partecipando a un talent show per dj prima della carriera pop, sia puramente di convenienza.

Il cambiamento davvero importante sembra sia avvenuto a monte: cioè, hanno vinto quelli che andavano in discoteca. Non credo sia un caso che la band giustamente identificata come responsabile dell’educazione di un’intera generazione di MC italiani, cioè i Club Dogo, frequentasse quel mondo, lo citasse nei testi, lo rappresentasse. Anche solo per via del fatto che il loro storico road manager Emi Lo Zio6 era stato una celebrità proprio per l’organizzazione di serate nei club - commerciali, certo, ma sempre club. Allineandosi con l’America, dove l’hip-hop è stato prima di tutto un fenomeno dei party, una musica da ballare, e che quel filo non l’ha mai perso del tutto, con i Dogo anche l’Italia riallacciava un discorso, quello della potabilità mainstream della dance che da fenomeno discografico commerciale impetuoso era tornato ai margini: al netto delle semplificazioni, il rap finalmente parlava agli zarri con la lingua degli zarri, e gli zarri hanno ascoltato7.

Se riprendo in mano il termometro che arbitrariamente ho individuato nella menzione del Berghain, noto che cinque anni fa Noyz Narcos poteva citare “il tempio berlinese della techno” su una traccia e in un progetto come Mattoni di The Night Skinny che avrebbe lasciato il segno sul rap italiano e un paio di mesi fa il già citato Lazza non aveva problemi a tornare nel club tedesco in una traccia del suo album Locura. Tutto perché qualcuno aveva deciso di stabilire che quell’esperienza era se non cool, sicuramente potente, che rappresentava qualcuno e qualcosa. Rap o pop che fosse, ormai il genio era fuori dalla lampada.

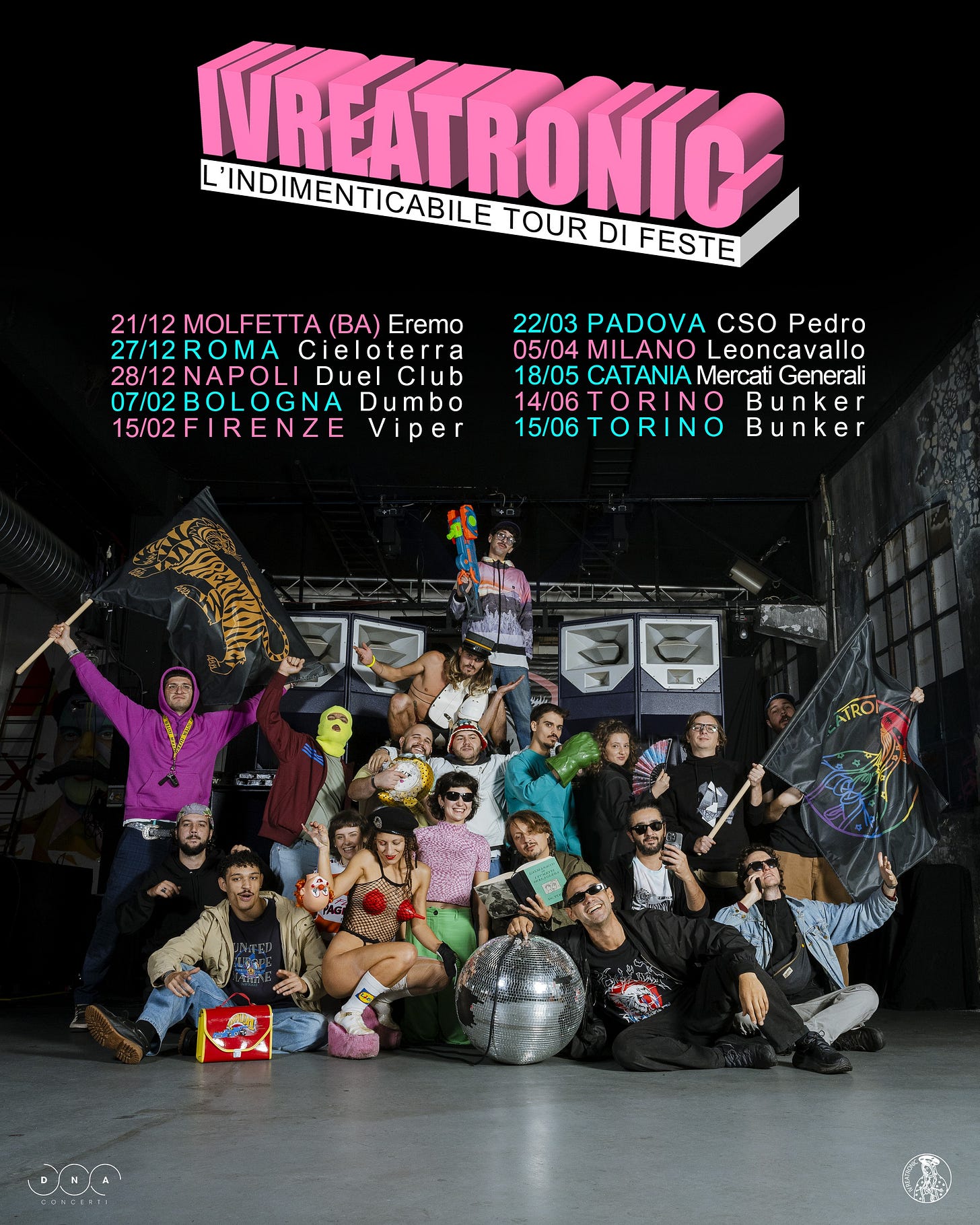

Qualche mese fa, su DLSO, provavo a tenere insieme alcuni pezzi del discorso di come la musica alternative pop elettronica italiana dell’ultimo decennio sia stata contaminata sempre di più dalle culture dei club e dei rave, adottandone il linguaggio musicale e le narrazioni, e del ruolo importantissimo di Cosmotronic nell’accelerazione di questo percorso. L’adesione di Cosmo a questa missione non è mai stata messa in dubbio: la sua intenzione non era essere un turista del clubbing, e per crederci basta vedere il suo impegno costante nel collettivo Ivreatronic, che non si è fermato con le restrizioni della pandemia, ma anzi ha continuato e continua a scrivere una storia importante per la musica italiana dal vivo con le sue feste di purissimo clubbing.

Oggi siamo ancora nel pieno di quella wave8 anche se qualcosa sta cambiando. Prendo proprio un passaggio dall’intervista di Damir Ivic su Soundwall a Cosmo e al suo sodale Not Waving, a proposito del disco creato in tandem, Sulle ali del cavallo bianco. A parlare è il produttore Alessio Natalizia.

Io vedo oggi molta più utopia e molto più coraggio nel tentare di fare una canzone pop con suoni assolutamente non convenzionali, mutuati dall’estetica da club. Ci siamo detti, io e Marco, quando abbiamo iniziato a lavorare a Sulle ali del cavallo bianco: “Dai, facciamo gli alieni del pop!”

Nel contesto giusto, questo cannibalismo pop del clubbing non deve essere visto come qualcosa di negativo. Forse, è la chiave che permetterà a quella storia di diventare eterna e ancora rilevante, mentre club e rave si musealizzano. Oppure, in realtà, tutto questo è già avvenuto da mo’ e anziché misurare la distanza o la vicinanza a questo o quell’archetipo, dobbiamo preoccuparci dell’eclettismo e la curiosità di autori, produttori e interpreti che si fanno portavoce di un cambiamento ormai consolidato. Come dicevo all’inizio, stiamo incoronando come disco dell’anno un lavoro che è un tributo onesto e partecipato alla cultura del dancefloor, che omaggia esplicitamente i “club classics”, che suona come un meritato riconoscimento a una storia che da Ibiza o dai party illegali arriva fino alle digital audio workstation degli hyperpoppettari da cameretta. Ma che riesce a funzionare sia dentro questa cornice, sia a prescindere.

La sua cavalcata è partita proprio in un club. Chi ha analizzato l’ascesa della brat summer non ha mancato di notare come la Boiler Room di Charli XCX a marzo sia stata importantissima per il lancio del disco, tre mesi dopo. La mia impressione è che sempre più artisti pop proveranno a ripetere la magia di Charli: a ottobre Rebecca Black (quella di Friday, indimenticabile capolavoro di outsider-pop) ha fatto una Boiler Room, qualunque cosa voglia dire per il suo posizionamento artistico e commerciale. Viene da pensare che, con i video monocromatici di Colors e i concertini del Tiny Desk di NPR, anche i dj-set Boiler Room saranno fagocitati dalla macchina discografica-promozionale, diventando sempre meno dj-set veri e propri e sempre più eventi che conservano l’archetipo del clubbing intersecandosi con i percorsi degli artisti che ne sono stati influenzati - vedi sopra gli esempi di JPEGMAFIA e FCUKERS. Forse, almeno lì, anche solo con la scusa di esserci, la gente vorrà ballare. E noi, di conseguenza, continueremo a scrivere di ballare.

Due esempi

Quindi oggi ti propongo due pezzi che ho scritto per Fanpage in cui esamino due canzoni pop italiane recenti che qualche legame importante con la dance ce l’hanno e che - secondo me - vengono proprio a valle di un’intensa danceificazione del pop. (Clicca sulle immagini per andare agli articoli).

Il primo è Mandare tutto all’aria di Marco Mengoni, una canzone esplicitamente French Touch. La traccia è stata scritta con e co-prodotta da Calcutta. Nel suo ultimo album Relax il cantautore aveva collaborato con il produttore francese Myd, che di quella storia è senz’altro un epigono: viene da pensare, insomma, che questo lavoro nel pop possa in qualche modo inserirsi in questa botta nu-disco calcuttiana.

Il secondo brano che analizzo è Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Tra i produttori del pezzo più ascoltato in Italia in questo momento (primo in FIMI, primo su Spotify, primo su Apple Music, forte in radio e su YouTube) c’è il già citato Not Waving. Caso vuole che la canzone utilizzi un giro armonico già reso celebre da Gigi D’Agostino (e da Coez).

Bonus tracks

Per te che sei arrivato fino in fondo, un paio di consigli.

ha incluso la mia intervista sul tema “Scrivere di musica” in un pratico ebook, che contiene altri interventi a proposito della scrittura. Grazie Letizia 💚.E poi, Adam Neely spiega perché tutti cantano la frase “caught in the middle” nella stessa maniera. Non ha a che fare con il tema della dance, ma con il tema del perdurare degli archetipi sì. Ogni tanto quello che sembra un trend è il segnale di un carattere profondo.

possiamo tradurre così “main character syndrome”?

non solo dance, tipo Musica e trance di Gilbert Rouget, che consiglio sempre.

quelli che ne sanno ti dicono sempre che TikTok non è solo il social dei balletti, ma senza musica TikTok non viene usato altrettanto volentieri (è stato fatto un esperimento in Australia) e i balletti sono sempre in tendenza.

mentre ti sblocco un ricordo (la legge anti-rave) ti invito a cercare in una biblioteca Discoinferno, co-firmato dal già citato Fabio De Luca.

letteralmente letteralmente.

te l’ho detto che ho scritto un libro con Emi Lo Zio?

Federico Sardo aveva scritto qualcosa di questo tipo parlando del disco dei Club Dogo, a gennaio.

ma forse il 2025 sarà l’anno delle chitarre, me lo sento.